子宮頸がんとは?|産婦人科医が説明します

浅川 恭行 医師浅川産婦人科医院 院長

浅川 恭行 医師浅川産婦人科医院 院長

子宮頸がんとは

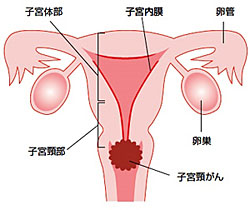

子宮頸がんは子宮の「入り口」にできるがんで、婦人科がんでは最も頻度の多いがんです。また前がん病変である異形成(いけいせい)を含めると患者さんの数はさらに多くなります。

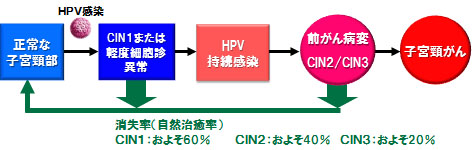

特に20歳代~30歳代の若年の女性が罹患するがんの中で、急速に増えています。子宮頸がんは子宮頸部異形成を経て発症すること、そして異形成から発がんの過程でヒトパピローマウイルス(Human Papilloma Virus;HPV)の感染が関与していることが明らかになっています。また、がんの組織型(顔つき)では、扁平上皮がんが約70%、腺がんが約30%と言われています。

子宮頸がんの自然史 -HPV感染~異形成~がん-

CIN: 子宮頸部異形成(上皮内腫瘍)

CIN1: 軽度異形成

CIN2: 中等度異形成

CIN3: 高度異形成~上皮内癌

子宮頸がん検診

子宮頸がんの一次検診は細胞診と呼ばれる方法で行います。通常、細胞診で異常が見つかった場合(細胞診の日母分類でクラスIII、IV、V、あるいはベセスダ分類でASC-US、ASC-H、LSIL、HSIL、AGC、SCCなど)、二次検診としてコルポスコピー診(腟拡大鏡診)という検査が必要です。この検査は子宮頸がんが発生する場所である子宮頸部を拡大して観察する精密検査です。

コルポスコピー診で異常所見が見られた場合、引き続いてコルポスコープ下狙い組織診(生検)とよばれる病理組織検査を行います。つまり細胞診でスクリーニングを行ない、組織診で診断を確定するという流れになります。

前がん病変である子宮頸部異形成や初期の子宮頸癌の場合、自覚症状は見られないことが多いので、定期的な子宮頸がんの一次検診を受けることをお勧めします。

近年細胞診について、液状処理法という新しい方法が行われるようになり、より精度の高い検査法になることが期待されています。

子宮頸がんの診断

子宮頸部異形成や頸がんの初期病変の場合、自覚症状に乏しく、検診で発見されることがほとんどです。肉眼的に確認できるがん(浸潤がん)の場合、不正性器出血や帯下異常を初発症状とします。

子宮頸がんの診断は、前に述べた細胞診、組織診(生検)が必須です。さらに血清腫瘍マーカーの測定やMRI、CT、尿路造影検査などでで腫瘍の広がり具合を検査します。

子宮頸がんの治療

子宮頸がんの臨床進行期(がんの進み具合)は治療開始前に決定し、それに基づいて治療方針を検討します。

初期がんの治療

子宮頸がんの治療は初期がん(上皮内がん~IA期)に対しては子宮頸部円錐切除術などの子宮温存治療を中心に行い、場合により単純子宮全摘出術や準広汎子宮全摘出術を行います。

IB期~II期のがんの治療

IB期~II期の浸潤癌に対しては、根治手術である広汎子宮全摘出術を行います。とりわけIB1~ⅡA期で腫瘍径の比較的小さいものに対しては、自律神経(排尿神経)の温存に留意した広汎子宮全摘出術を積極的に行っています(下記を参照)。

広汎子宮全摘出術では通常、骨盤内のリンパ節を摘出します(骨盤リンパ節郭清)。本術式を施行した場合、術後の合併症として、リンパ浮腫、リンパ嚢胞、排尿障害などを生ずる可能性があります。

また、腫瘍径が非常に大きな場合は、術前化学療法と呼ばれる抗がん剤治療を行った後に広汎子宮全摘出術を行う場合もあります。ただしⅡB期については、米国のガイドラインでは手術療法ではなく抗がん剤と放射線治療の同時に併用する治療(同時化学放射線療法)が標準治療として推奨されています。

そこで当科では、ⅡB期の子宮頸がんの患者さんに関しては、患者さんに治療方法の選択肢を説明させていただいた上で、手術ではなく同時化学放射線療法を施行する場合があります。さらに、広汎子宮全摘出術後、病理組織検査の結果に基づいて、再発予防のための抗がん剤治療や放射線治療を追加する場合もあります。

III~IV期のがんの治療

III~IV期の場合、原則として手術療法の適応は無く、おもに放射線治療や抗がん剤治療を行います。III期~ⅣA期では同時化学放射線療法を行います。

放射線治療に抗がん剤を同時に併用することによって放射線治療の効果が高まると考えられています。またⅣB期の症例はすでに肝臓や肺などに遠隔転移を生じている状態であり、全身化学療法や同時化学放射線療法が治療の選択肢となります。